イベント日程

生徒インタビュー

本日は横浜サイエンスフロンティア中学・高等学校にお邪魔しています。今日はモデルロケットの世界大会に関わった、石津瑠奈(いしづるな)さん、鈴木ひなた(すずきひなた)さん、榎本百桜(えのもとさくら)さん、草刈琉楓(くさかりるか)さんにお話を聞いていきたいと思います。

全員よろしくお願いします。

今日はモデルロケットのお話を詳しく伺えればと思いますが、みなさんは同じチームでモデルロケットの研究をしていたんですか?

草刈瑠楓さん(以下、草刈さん)私はロケット作りはしておらず、ロケットの中に入れる卵が割れない研究のみ一緒にやっていました。元々ロケットのメンバーは、ここにいる私以外のメンバー3人と、中2~中3のメンバーが入って10人なんです。そのメンバーとは別に卵の研究だけ、私とここにいるメンバーの4人でやっていました。

石津瑠奈さん(以下、石津さん)ロケットを作るメンバーは元々有志の活動になります。国内大会である、モデルロケット甲子園に向けての活動をするにあたり、「卵を守る機構」を調べなければならない実験があるんです。その研究もして、SSの研究もするとかなり大変になるというところから、「卵の研究はSSの研究としてやろう!」となりました。

そのSSというのは…?

鈴木ひなたさん(以下、鈴木さん)サイエンススタディーズ(Science Studies:SS)という総合的な学習の時間の授業です。2、3年生は毎週100分と決められていて、中学3年生はグループ研究をすることになっています。ただ、そのSSでの研究課題も行いながら卵が割れない研究も同時に行なっていくとなるととてもじゃないけど時間が足りないです。だからSSの研究を卵が割れない研究に当てようとなったんです。

なるほど。そのグループ研究メンバーがみなさんなんですね。

鈴木さんそうです。

モデルロケットに興味を持ったきっかけは?

~世界大会出場をきっかけに心情に変化が_榎本さん~

そもそものお話になりますが、モデルロケットの有志団体に入ろうと思ったきっかけはなんだったんでしょうか?それぞれお聞かせいただけますか?

榎本さん中1の時に、モデルロケットのライセンスが取れる講義があったんです。それに同じ学年の人たちが参加していて、自分も参加してみようと思ったのが始まりです。ライセンスを獲るまでは、なんとなく「面白そうだから」という抽象的な理由だったんです。でも、モデルロケット甲子園という大会があるというのを聞いてからは、結構真剣に取り組むようになりました。

ライセンスというのはどんなものなんですか?

榎本さんライセンスは日本ロケットモデル協会から発行されているものになります。一応資格がなくてもロケットを打ち上げられますが、火薬なども使うので打ち上げる条件としてある程度安全について知識を持っておかないといけないんです。大会によってはそのライセンスがないと出場ができない場合もありますし、きちんと安全について勉強していますよという証明にもなるものなんです。

なるほど。きっかけのお話に戻りますが、大会に出るというのを知って、より身が入ったということでした。

榎本さん私がそのライセンスを獲ったのが中1で、大会に初めて出たのが中2でした。正直中2の大会の時は、先輩がたくさん動いてくれていたので、それについて行く状態でした。でも、世界大会に出場するというのが決まった時に、これはもっとしっかりとやらなければならないという責任感のようなものを持つようになりました。そうなるとロケットにより興味を持つようになり、研究にものめり込んで、同時に楽しさも感じるようになっていきました。

始めは「面白そうだから」という理由でしたが、それが「しっかりやらなければ」という気持ちに変わったのはどうしてなんでしょうか?

榎本さん世界大会に出ることになって、そこで飛ばす機体を作るにあたり、ノーズコーンという…機体の先端の部分を担当するようにチームリーダーの先輩から任命されたんです。それを任された時にかなり責任重大だなと感じました。特にノーズコーンは小さい部品なので、私一人で作成しなければならない。しかも世界大会で打ち上げるわけじゃないですか。どこを任されても責任はついてきますが、それでも重要なことを任してもらうことが自分自身では初めての経験でした。それがきっかけで気持ちの面も、「頑張らないと!」と変化したんだと思います。

小さな部分だからといって、少しでも設計を間違えれば全体に影響が出ると思います。それをちゃんと作り上げて世界大会では機体を飛ばすことができたのはすごいと思います。

~モデルロケットは絡んでいる分野が多く好奇心が満たされる_鈴木さん~

鈴木さんにもモデルロケットに興味を持ったきっかけを聞いてみたいと思います。

鈴木さん私は元々違う部活に入っていたんですが、そこでは自分のやりたいこととは少し違うなと思っていた時に先生に「物作りが好きだって言ってたけどやってみない?」と声をかけられたことがきっかけです。そこからロケットの機体を作るようになりました。私も始めは、「大会で勝ってやるぞ!」というよりも楽しめる環境があることがいいなと、趣味くらいの感覚で参加していました。でも、色んな活動をしていく中で責任感が芽生えていきました。

始めは趣味程度でしたが、それが責任感に変わって行ったきっかけはありますか?

鈴木さん大きなきっかけはありませんが、元々私の活動の原動力が「もっとやりたい!」、「これ面白そう!」という思いが強く出るタイプなんです。世界大会に行くことが決まり、色んな方とコミュニケーションを取ったり、教えてもらう機会がすごく増えました。その中で、モデルロケットは本当に色んな分野が絡んでいることを知り、「楽しい!調べてみたい!」と思える機会が頻繁にあったことが大会までモチベーションを保てたのだと思います。

楽しいと思えるのは大切ですよね。単調な研究ではないからこそ、好奇心の部分を刺激され続けたのではないでしょうか。

~モデルロケットは調べることが沢山あって奥深い_石津さん~

では、石津さんにも興味を持ったきっかけについて聞いてみたいと思います。

石津さんきっかけとしては、まず物作りが好きで、モデルロケットを一から作れると知ったことが理由の一つです。当時、私がやりたいと思っていたことがなかなか見つからない時期でもあり、同時にとにかく何にでも手を出してみよう!という時期でもありました。そんな時に、ライセンスを取る講座と一緒に先輩がモデルロケットに関する研究発表を見る機会がありました。それを見て「楽しそうだな」と感じたのが、モデルロケットをやろうと思ったきっかけです。

石津さんの興味関心は始めは別の分野にあったということなんでしょうか?

石津さん始めは植物が好きだったので、植物の研究をしていました。SSも最初は植物の研究や栄養素を調べたりしましたが、なかなかテーマが決まらず苦戦していました。モデルロケットを始めてから急に調べたいし、調べなければならないことがたくさん出てきて、「あぁ、奥深いな」と思ったんです。それがやる気の原動力になりました。

植物からロケットとは、興味の幅が広いですね。石津さんの中で何が一番奥深いと感じるのでしょうか?

石津さんロケットの設計を考えるのが楽しいですね。私はこれまで3つの大会に出場しているのですが、前回の世界大会は特に卵周りの制作だけを担当していました。ですが、今年(2024年度)のモデルロケット甲子園では設計にも携わっています。どういう形にしたらいいのか、実際に打ち上げてみてシミュレーションと打ち上げた時の結果の差を見て、「どうしてシミュレーション通りにならないんだろう?」と悩みに悩んだこともありましたが、それはそれで楽しかったです。

設計も担当されているとは機体に対する思いも一入ではないですか?

石津さん設計をすると、「この設計で本当に大丈夫なの?」というのは打ち上げてみないとわからなくて、本当に最初から最後までドキドキなんです。試合の時も、まずちゃんと打ち上がったことに感動して、その後分離してパラシュートが開くのを見た時にまた感動して…!練習では泣かないのに、大会本番の時は泣きそうになって成功するようずっと祈っていました。結果には届かなかったとしても、ちゃんと打ち上がったということだけでもすごく嬉しかったです。あと卵の話ですと、世界大会で想定していた気候と今年のモデルロケット甲子園で想定していた気候が大きく違っていました。そのギャップをどう乗り越えていくかを考えることも楽しかったです。

確かに奥深いですね。お話からもどれだけ力を入れていたか伝わってきます。打ち上げから着地まで何分もかからない、その一瞬のためにどれだけ長い時間をかけてきたか。その努力の大きさはすごく共感ができますね!

石津さん嬉しいです。

~モデルロケットの世界大会とはどんなものか?~

世界大会のことについてお伺いします。そもそもモデルロケットの世界大会とはどういったものなんでしょうか?

榎本さんモデルロケット国際大会(International Rocketry Challenge: IRC)というんですが、その中にモデルロケットを打ち上げるプログラムがあります。その大会の出場権は、国内大会のモデルロケット甲子園で優勝すると得ることができます。

IRCで飛ばす機体やルールはどういった基準を満たしていないとダメなのかを、科学初心者でもわかるように教えてもらえますか?

石津さんまず設計基準はサイズが各パーツで何cm以上、何cm未満と決められています。もちろん、全体の重さの上限も決まっています。

ロケットの素材は何を使ってもいいんですか?

鈴木さんそもそもモデルロケットというのは、主要な部分を非金属で作成するというルールがあります。

本当に素人目線ですが、長さや太さ、重さが決まっているとみんな同じ形になってしまわないんでしょうか?

榎本さんそれがそうでもなくて。他の国のモデルロケットも見てきましたが、結構みんな形が違っていましたね。全体的に長さが短いロケットや、重さに関しても他のチームは意外に重かったりするんです。

石津さん使用した素材が各国違っていたので、重さがバラバラだったんだと思います。私たちの場合は紙・木・プラスチックで作っているんです。下に付ける羽根(フィン)は木で作成し、ロケットのボディはバドミントンのシャトルを入れる筒で作っています。

鈴木さん色を塗ってあるんですが、ヨ◯ックスという文字が透けて見えちゃっています。

これはヨ◯ックスは喜びますね…。

石津さんロケットは自分たちで組み立てられればどうやって作ってもいいというルールですので、他の国は企業に特注でオーダーメイドしたみたいなんです。

ただ、皆さんのロケットは手作りで作成したんですよね。

石津さん今回の大会は大きなエンジンで打ち上げなければいけないと決められていたんですが、まずどんな形が最適なのかというのがわからなかったんです。

鈴木さん設計は先輩がしてくれて、みんなで分担して作りましたが、大きな機体を作ったノウハウが全くなかったんです。試行錯誤しながら自分たちで作っていたら結構大きな機体になってしまいました。

みなさんの担当はどのように分かれているんでしょうか?

草刈さん石津さんが卵を入れる部分を担当して、鈴木さんがフィンを担当。榎本さんがノーズコーンで、私は卵が割れない研究を担当しています。

機体はどのくらい打ち上がるんですか?

榎本さん280m~290mくらいですね。でも本番は飛び過ぎてしまったんです。大会当日には風はあまりなかったんですけど、300mくらい飛びましたね。

何m飛ばしてくださいというのが決まっているんですか?

鈴木さんだいたい何m~何mまでになるべく納めてくださいという、高度と滞空時間が決められていて、ズレればズレるほど減点されていきます。高過ぎても低過ぎても減点されていってしまうんです。

石津さん目標高度はひとつで、250mジャストと決められていて、あとは誤差で引かれていきます。滞空時間は約43~46秒です。

…え?難しいですね。

鈴木さん大会によっても変わってくるんですけど、全国大会や個人でやる大会は、高ければ高いほどいい。滞空時間も長ければ長いほどいいというルールでしたが、今年のモデルロケット甲子園はこの範囲内で納めてくださいというルールが決められていました。

だから研究が必要になってくるんですね。

~モデルロケットを作るときにこだわったこと~

モデルロケットを作るにあたって、一番何にこだわったんでしょうか?

石津さん世界大会の機体は「手作り」をコンセプトにしていました。そうなった結果、世界一軽く、世界一長い機体になりました。先ほども言った通り、他のチームはオーダーメイドやプラスチックなどを使った機体ですが、私たちは全て手作業。チューブを切るにしても、ノーズコーンを作るにしても全部手作業でした。

ノーズコーンの担当は榎本さんでしたが、これはなんの素材を使っているんですか?

榎本さんスタイルフォームという断熱材を使っています。摩擦や空気抵抗をなくすために上から接着剤で塗装しています。

そうなんですね。手作りで全て作るというのは大変だったんではないですか?

石津さん手で作るからこそ調節ができるという点ではメリットでした。ただ、日本は打ち上げをするのに火薬を使うので危険が伴うため、申請を出すなどの手順がたくさんあって、打ち上げの実験があまりできなかったんです。でも他のチームは私たちが頑張って手作りをしている間に何百回も打ち上げていたので、その差はあるとは感じています。どこに重点を置いて本番に臨むかはあると思いますが、他の国はすごいなと思いました。

でも、どうして手作りにこだわったんでしょうか?今年作成した機体のように3Dプリンターを使って作成してもよかったわけですよね?

石津さん元々私たちは全国大会に出場するのを目標にしたチームだったんです。その大会はなるべく軽い機体にしようという動きがあり、他のチームも手作りが多かったんです。ですので、そのノウハウを活かして、大きなエンジンを付ける機体も手作りにしよう!という話にまとまりました。

鈴木さんそもそも今年作成した機体で3Dプリンターを使おうと思ったのは、世界大会までにいろんなチームの機体を色々と見てきたからなんです。ノウハウがない昨年は本当に何から手をつければいいのか、先輩がかなり頭を悩ませていました。

榎本さんすごく頑張ってくれていましたね。

石津さん形は元々あるモデルロケットのキットから着想を得たと思います。

それが1年経って、今年の機体には世界大会でのノウハウが集結されたものが搭載されている。今後もとどまるところを知らなそうでワクワクしますね。今だって、世界一軽い機体ですものね。

榎本さん世界一軽いし、世界一長い機体です。

軽かったらすごい高さまで飛んでいってしまわないんですか?

榎本さんそうなんです。だから本番は飛び過ぎてしまい、40mくらいオーバーしてしまったんです。

じゃあ、そこが課題点でもあったんですね。

榎本さんそうですね。日本は割と風が強いので、綺麗に飛んでも機体が揺れてそこまで高く上がらない。でもイギリスでは、私たちが打ち上げたタイミングでは風がそんなに吹いておらず、綺麗にまっすぐに上に飛んでしまったんです。結構そこが難しかったですね。

鈴木さんあと、全体的に軽くて、長い機体だと空気が当たる面が大きくなるので、ブレやすくなってしまうんです。だから今年のモデルロケット甲子園の機体は、なるべく短く、少し重めに作るということをコンセプトにしました。二つの機体を比べてもらうと結構形が異なっていることがわかってもらえると思います。

素人目線ですが、重心は下の方にあった方がブレにくいと思いますが…。今年の機体は上の方が太くなっていますよね。

石津さん世界大会では、機体の作り方にも規定がありまして、下のチューブよりも上を太くしなければいけないんです。併せて元々縦に入れていた卵を横向きに入れなければならないという規定に変わったんですよね。

え!?横向きって、それこそ割れやすくないですか?

榎本さんしかも2つ入れなければならないという…。

石津さんその卵を守ろうとした結果、どんどん上が太くなっていったんです。

~ロケットの中に入れる卵。卵が割れない方法とは?~

ロケットの中に卵を入れると先ほどからお話がありました。草刈さんは、ロケットは作ってはいないけど、なぜ卵が割れない研究のグループに入ろうと思ったんですか?

草刈さん元々、卵を割らない研究はやっていたんです。学年が上がってグループ研究の延長線上というのが大きいですね。他の3名と仲が良かったこともあり、モデルロケットの話も聞いていました。私はロケットの単語とかは全くわからないのですが、ロケットの研究で卵を割れない実験を学校の吹き抜けを使って行なっていたのを手伝ったりしていました。それをやるうちに「楽しそうだな」と感じましてグループ研究に参加しました。

吹き抜けから卵を落とす実験をしていたんですか?えい!って落とすような?

草刈さんもちろん、ロケットの筒に入れて落としますよ。

だとしても、卵は割れてしまいますよね!

草刈さん割れるんですよ。しかも実験に使っている卵は腐った卵を使うので、割れたらもう大惨事です…。ですので、如何にクッションで割れないようにするかというのを考えました。

クッションはどんなクッションを使っているんですか?

草刈さん実は、“激〇ちくん”なんです!

激〇ちくん!?

草刈さんいわゆるメラミンスポンジと呼ばれる素材でクッションを作っています。卵を包み込む形に切りまして、筒の中にすっぽりと収まるように設計されています。

きっと、色んな素材を試したと思うのですが、どうやってメラミンスポンジにたどり着いたんですか?

石津さん始めからメラミンスポンジを試したんですよ。

最初から?

石津さんでも、これを選んだのは理由があって。まず、ロケット甲子園の時は化粧用のブロックパフを使っていたんです。それを使用した時も卵は割れていなかったんです。ただ、化粧用のパフは形が小さく、鶏卵が中に入らないという課題があったんです。そこから、もっと大きめのクッションを探そうということになりまして、色んなお店でクッションを片っ端から触って似たものを探したんです。その結果、メラミンスポンジが化粧用パフに近いということに気付いたんです。

何が似ていたんでしょうか?

石津さんクッション性が似ているなと思って採用したのが理由の一つです。もう一つは加工がしやすかったというのが大きいです。メラミンスポンジはすぐ削れるのに、形が崩れない。しかも卵を包みやすいという点から採用になりました。もちろん他にも、ゴム製の低反発の素材でも試したり、食器用のスポンジでも試したりしたんですけど結果どれも卵は割れなかったんです。そうなった時に、一番加工のしやすく、何よりも安い!というのでこれが採用になりました。

今や100円均一でも売っていますもんね。

石津さん安さは抜群!しかも予備部品も作らないととなった時に、とても大量生産向きだと感じて、これを選びました。

ちょっと激〇ちくんの見方が変わりますね。卵をどこかへ持って行く時は、激〇ちくんに包んで持っていけば割れないということなんですね!

石津さん全然割れないと思います!お勧めです!

卵を運搬する時は激〇ちくんを!ということですね。ちなみに、卵を吹き抜けから落とす実験は、何回くらい行なったんですか?

榎本さん200回くらいはやっていますね。少しずつ条件を変えたので、トータルするとそれくらいになるんじゃないかと思います。

どこの条件を一番重視して実験しなければいけなかったんですか?

石津さん1つ目は材料です。先ほどもお話しした、メラミンなのか、低反発なのか、ゴム製なのかという3つですね。2つ目は、トランジションの有無です。卵がパラシュートに乗って落ちてくるんですが、着地の時に直接地面に当たらないように少し隙間があるんです。その隙間を作っているのが、トランジションという部品になります。

草刈さん最初はトランジションなしで吹き抜けから落とす実験をしていましたが、どうしても卵が割れてしまっていたんです。でも不思議なことに、打ち上げの実験では何度やっても卵が割れなかった。この差は何だろうと考えた時に、トランジションの有無じゃないか!ということに気がついたんです。次にトランジションを着けて吹き抜けから卵を落としたら割れなかったんです。

部品ひとつで大きく結果が変わるんですね。

草刈さん併せて、実験環境を作るというのが一番大変でした。卵が落ちてくる時って、パラシュートが開いて落ちてきます。理想は落ちた時に、先端から横に倒れるように着地させたいんです。ただそれが風の影響などでうまくいかないことがあるので、吹き抜けに滑車を取り付けるなど色んな実験をしました。でもなかなか目標とする終端速度には届かなかったんです。ですので、どうやったら目標の速度に到達できるのか。それを考えるのが大変でしたね。

実験をする条件というのはそんなに簡単に変えられるものなんですか?

石津さん実を言うとそんなに実験をする時間がなかったので、そこは重さや目標高度から理想の終端速度を計算しました。計算して出た結果を元に、その速度で落とすにはパラシュートの大きさを少し小さくすることで、理論上では行くだろうと結論づけて本番に臨みました。

それを全て計算で導き出したんですか!?…それで、本番ではどうだったんですか?

石津さん本番では先ほども言った通り、飛び過ぎてしまい、パラシュートも開かなくて、かなり早い速度で落ちてきてしまいました。でもそれも考慮した上で、実験の段階では、目標とする高度とタイムに加えて安全係数を掛けた終端速度で実験していたので、本番でも卵は割れませんでした。

そうなんですね!最初に言われたように、考えることが次から次に出てくるというのは確かに魅力かもしれませんね。

~世界大会のプレゼンテーション、交流会について~

世界大会について、もう少し聞きたいんですが。この大会は何か国出場しているんですか?

鈴木さんアメリカとイギリスとフランスと日本の4ヶ国になります。

打ち上げの後、プレゼンもしたと聞いていますが、今までの研究の発表をどうやってプレゼンしたんでしょうか?

石津さんプレゼンはパワーポイントが禁止されていたんですが、模造紙の発表は認められていました。ですので、模造紙にグラフや写真などをたくさん盛り込んで発表しました。

審査員の反響はいかがでしたか?

石津さんすごく優しかったです。もっと高圧的な雰囲気でのプレゼンになると覚悟していったんですが、私たちの話すことに対して頷きながら聞いてくれて、いい発表ができたと思います。

自分たちの頑張ってきた実験のことをアピールするためにどんなことを工夫したんでしょうか?

石津さん始めに準備していたのは、自分たちの研究でやったことを話すだけになっていました。でもそれを本番前にSJACの方や千葉大学の教授にも見ていただいて、もっとストーリー性のあるプレゼンにしたほうがいいというアドバイスをもらいました。それを受けて、より伝わりやすいようにストーリー性を意識して、それぞれの担当部分を発表していきました。基本は二人一組で発表ですが、その中でも細分化して必ず一人一回は喋るようにはしていました。先ほどの卵を200回投げたという話もして、結構反応はよかったです。

それはどうして反応がよかったと思いますか?

榎本さんやはり回数じゃないでしょうか。200回も投げて実験しているチームはいなかったんだと思います。ロケットを飛ばす実験の方を多くしていましたので。

石津さんでも、卵を守る機構は各国すごいなと思いましたね。不思議な構造をしていたり、素材も何を使っているかわからないんです。

榎本さんぱっと見ではなんの素材かはわからなかったですね。ですので、交流会でずっと「この素材何使ってるの?」って聞きまくっていました。…でも答えは結局わからないままでした。

石津さん技術交流会といいつつも、各国とも「こういう素材を使ってて!」などの話は出てこなかったですね。やっぱりそこが各国の推しポイントだと思うので、詳しくは教えてもらえませんでしたね。

では、やはりそこは自分の目で見て技術を考察するというのが大事になってきそうですね。

石津さんそうですね。それに加えて、大会では自分たちのロケットの課題をたくさん聞くことができました。海外のロケット協会の方が打ち上げ前に機体審査をするんですけど、その際によくないところを教えてくれるんです。「ここは、これでもいいんだけど、こうしたほうがいい」とか、細かく伝えてくれます。打ち上げ後にはパラシュートが開かなかったのを踏まえて、「素材はこうした方がいい」とアドバイスもいただいたりしました。ですので、自分たちのロケットをベースとして、どういう課題点があったのかというのを知ることができる機会でした。

すごいいい経験をされてきましたね。

~この研究や世界大会出場も含め、今後に活かしていけそうなこと~

みなさんそれぞれにお聞きします。これまでの経験を通して今後にどのように活かしていけそうですか?

榎本さん世界大会ですと、私は初海外ということもあり、人生で一番英語を使った期間でした。大会後の交流会で海外の方とたくさん話す機会があり、その中でもっと英語を知っていたらもっと話ができたのではないかと感じています。ですので、これからはこれまで以上に英語を勉強したいなと思いました。併せてその時に連絡先を交換できた方がいて、今も連絡を取っています。そのやりとりで国同士での価値観の違いなども知ることができ、海外の方と関わるのがすごく楽しいと感じています。これからもこういう機会があったら積極的に関わっていけたらいいなと思います。

ありがとうございます。鈴木さんはいかがですか?

鈴木さん今回の研究発表の時に、専門的なことや複雑で伝えることが難しいと感じることが結構多かったなと思っています。それをちゃんと伝えるために言葉の選び方や文章のつなぎ方、相手への見せ方というのを今回のプレゼンを通してすごく考えさせられました。相手に「伝えたい」、「どうしたら伝わるんだろう」と思える気持ちが多かったですし、そこは自分自身も頑張れたところだなと思います。この学校は結構発表の機会が多いので、今後も頑張っていきたいなと思います。

素敵ですね。草刈さんはいかがでしょうか?

草刈さん1年生では再現実験という、元々先輩たちがやっていた研究を再現するという実験を行いました。それはもう先輩たちがやっていたことを手順通りに進めるだけなんです。今年のグループ研究では、自分たちの研究を自分たちの手順で行うので、人と話しながらうまく進めていけるようになったと感じます。すごく仲間の大切さを知ることができた機会だったなと思います。

大事ですよね。最後に石津さん、いかがでしょうか?

石津さんSSの研究とロケットの研究の二つに言えることだと思いますが、予定管理がすごく大変でした。やらなければいけないことを洗い出した時に、週に1回しかSSの時間がない。その限られた時間の中で、あと2週間しかやる期間がないとなった時に、「どれをやったらいいんだ?」というのを最初に取捨選択しなければいけないと気づけたのが収穫かなと思います。あと、本当に思った通りに予定を立てても、予定通りにいかないです。今年もモデルロケット甲子園に向けて計画を立てたのに、機械のトラブルなどのどうにもならない予定のズレをどう挽回していこうかというのが大変でした。ですので、今後も予定管理は頑張っていかないといけないと思っています。

そしてもう一つは、昨年の世界大会では自分の担当の卵の部分だけに集中していました。でも先輩はノウハウがない中で私達よりももっと不安な思いをしていたに違いないんです。それを今年のロケット甲子園で自分が設計を担当するようになり、全体を見るようになって知りました。ですから今後は自分善がりではなく全体を指揮する人とも足並みを揃えていくことも大事なんだなと思っています。自分のことに集中することも大切ですが、チームの一員として協力していくことも大事。それは今後も続けていきたいなと思います。

~御校のおすすめポイントを教えてください~

最後にこの学校のおすすめポイントを教えてください!

草刈さん校外研修が多いところがオススメポイントです。附属中は80人という少ない人数ですので、だからこそ色んなところに研修にいくことができます。それがとても楽しいです!中学2年生の時の10月には毎週どこかに研修に行って、すごく楽しかったですし、貴重な経験でした。

校外研修が多いというのは他の学校にはない部分ですよね。次に鈴木さんのおすすめポイントを教えてください。

鈴木さん環境が素晴らしいなと思っています。学校内の研究設備は大学にも引けを取らないと思います。それだけでなく、先生たちも私たちのために力を尽くしてくれて、全ての環境に恵まれているなと思います。併せて、尖った人が多い学校です。でも周りも先生もそういう人が多くて、自分の好きなことを突き詰められる。それを前面に出しても受け入れてもらえる環境があるので、それがすごく過ごしやすい学校です。

学校の設備も、学校の仲間も充実しているのは確かにおすすめポイントですね!それでは、榎本さんいってみましょう!

榎本さん先生もそうですが、友達もすごく頭のいい子が多くいて、勉強をする子がたくさんいて、自分が知らないことを知っている子がたくさんいます。だから今まで自分が知らなかった分野に詳しい子と話をすると、新しいことを知る機会がたくさん作れるのがいいところです。自分の世界が広がるので、通っていて楽しいです。

あとは、中学2年生の4月に3泊4日で宮古島にいけるのがいいです。3日目はタクシーを貸し切って自由に動けるので、すごく楽しいです!シュノーケリングもできますよ!

自分の視野が広がる機会が沢山あること。併せて宮古島も…行ってみたいですね。それでは最後に石津さんにも聞いてみましょう!

石津さん先生がいいです。授業も面白いんですけど、普通に授業ない時でも相談も乗ってくれます。先生が怖いと学校に緊張感があってあまり行きたくなくなってしまいますが、本当に気軽に相談に乗ってくれる先生が好きですし、クラスも好きなので学校が楽しいなと思います。

~インタビューを終えて~

終始楽しそうにインタビューに応えてくれる彼女たちの姿は今時の中学生となんら変わらない女子中学生という印象を受けました。

しかし「モデルロケットは奥深い!」と目を輝かせて話す内容は、飽くなき探究心に満ち溢れていました。大舞台で華々しく活躍するまでには想像もつかないほどの努力があったのだと感じさせられました。

最先端の設備が揃うこの学び舎で今後も自分の「好き」を追求していくことで、大きく成長する彼女たちの姿が見える、そんな素晴らしいインタビューでした。

横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校のことをもう少し詳しく聞いてみました!

ここからは校長代理の吉原先生と英語教諭の齊藤先生に学校の魅力を聞いていきたいと思います。早速ですが、御校の注目ポイントをお聞かせください。

吉原先生本校は、『先端な科学の知識・技術・技能を活用して、世界で幅広く活躍する人間を育成する』というのが、教育理念になっています。その中で、3つ掲げていることがあります。1点目が『サイエンススタディズ』、2点目が『フロンティアタイム』、そして3点目が『DEEP学習』です。

1点目の『サイエンススタディズ』は総合的な学習の時間です。生徒が興味関心をもった内容を本校の素晴らしい設備を使って研究活動をするのが主な内容です。

2点目の『フロンティアタイム』は、進路学習やサークル活動などを行います。また、バディー活動といって、1年~3年の小グループを作って活動するのがフロンティアタイムの特徴です。

3点目の『DEEP学習』ですが、この『DEEP』の頭文字は”discussion”、”experiment”、”experience”、”presentation”の頭文字となっています。本校は基本的に生徒に考えさせる授業です。各教科でDEEP活動を授業で取り入れています。想像がつきやすいのは理科だと思うんですが、まず事象があり、考える講義をし、実験をして体験し、それを発表するというような授業になります。それを各教科で取り入れられているという形になります。

全部の教科で理科の実験のような授業を行うというのは、結構珍しいですね。英語の授業でしたらどういった感じで進んでいくのでしょうか?

齊藤先生今やっているのはちょうどディベートです。まずはとにかくディベートをやらせることから始めて、どういう言い回しをしたらもっと上手に言えるのかを意識して授業を行なっています。生徒たちは本当に言いたいことが先行していて、日本語の文法でも言いたくなってしまうんですよね。

その気持ちはすごくわかりますね。その気持ちを英語でどう伝えたらいいんだろうと、頭で考えるよりも日本語の方が先に出てきてしまいますよね。

齊藤先生それをうまく伝えるにはどうしたらいいのか。これまでの学習の文法を使って表現することができるというのを考えさせることを、英語の授業では取り入れています。

授業ですと、教科書を開いて、板書を見て…という授業が多いですが、生徒自身に考えさせて発表までさせる授業というのは刺激がありますね。

吉原先生特に本校の場合、100分授業を行なっています。7時間授業でいうと、1、2時間目と5時間目は通常の50分授業。3、4時間目と6、7時間目が100分授業になります。その100分授業の時間でどの教科も上手くDEEP学習を取り入れています。

授業で100分もの時間を各教科で取れるというのはなかなかないですよね。普通は50分授業で時間がきてしまったら、次回の授業まで待たなければならないところですが。子供達もたっぷりと考える時間があるのは素敵ですね。

齊藤先生英語はAETと半分で行なっていますので、100分持っている感覚はないですね。授業では生徒達にプレゼンテーションをさせる時間を設けることで、100分授業を使ったりしています。

吉原先生本校は中1で科学の基礎を学んで、中2で個人研究をやって、中3はグループ研究をやりますが、中3は現在、最後の発表を英語でするという授業をやっています。生徒もそれに向けて頑張って取り組んでいます。

子供達の表現したいことが多いのではないでしょうか。すごくいい環境が整っているなと感じますね。

吉原先生生徒が自分の好きなことをみんな持っているというのが本校の特徴かなと思います。

~どのような生徒が御校にあっているのか?~

次の質問ですが、御校にはどのような生徒さんが多く通われているんでしょうか?

齊藤先生一言でいうと好奇心旺盛な子が多いなという印象ですね。色んなものに興味関心を持っているからこそ、本校でやっているサイエンススタディズの研究も、ずっと一つのことを突き詰める子が多いです。例えば、数学がすごく好きで昼休みもひたすら黒板に数式を書いている子もいます。一つのこと、または色んなことに興味がある。挑戦したいという向上心が旺盛な子が多いですね。

私も一度ご挨拶に伺わせていただいた時も、一つのことを突き詰める生徒さんが多いという印象を受けましたね。

齊藤先生すごいんです。全部の市町村区を言える子とかいるんです。場所と名前を全部言えたりするんです。

それは…凄すぎます!

吉原先生一つのことを突き詰めている子は個性的な子が多い。そういう子が本校に集まってきているイメージですので、「僕・私を受け入れてくれる環境があるんだ」と意外とみんな居心地がいいみたいです。

一つを突き詰めることで「自分」というものを評価してもらえる環境が御校にはあるんですね。

~学習面のサポート体制については?~

次に学習面のサポートについて、どういった体制が御校にはありますでしょうか?

齊藤先生英語に関して言えば、『フロンティアタイム』という時間を使って、英語の教育相談をやっています。「いつでも質問しにきていいからね」とは言ってはいますが、なかなか自分から聞きに来れる子がいませんので、この時間を使って相談を受け付けています。また、勉強面とかで難しいなと感じている子には、「どこが難しい?」と聞いたりもしていますね。あとは1度だけ実施したのは、放課後の時間を使って20分間の英語の振り返りの時間を3~4日間行なった実績があります。

吉原先生本校全体としては英語、数学、国語、理科、社会に関しては、1クラスを2分割し、少人数で指導しています。中には高校の先生に入ってもらって、より専門的でレベルの高い内容をやったりします。あとは、「フロンティア手帳」で勉強の計画を立てています。併せて、先ほどの「フロンティアタイム」は色んなことに使っていまして、教育相談ですとか、教科の再テストなんかもフロンティアタイムで行っています。

フロンティアタイムというのは、授業の中に組み込まれているんですか?

吉原先生金曜の2コマ・100分がフロンティアタイムとなっています。「自分自身を開拓する時間」として、サイエンススタディーの研究を引き続き行なったり、進路探究、読書活動。あとは教育相談を他校では長期休み明けにやると思いますが、本校ではフロンティアタイムで行なっています。

週1回ということは、結構頻繁にその時間がくるということなんですね。

吉原先生そうですね。評価がない授業で、自由に好きなことができる授業って他にないので生徒たちはすごく楽しみにしているみたいです。これが特別授業などでなくなってしまうとブーイングが飛んできたりもします。

唯一自由にできる時間というのは生徒からしたら嬉しいと思っても不思議じゃないですね。

吉原先生同じことを生徒も言っていました。「なんでいいの?」って聞いたら、「学校の中で何をやってもいい時間ってないじゃないですか」と。

これも御校ならではの取り組みですね。

~自習室のサポート体制は?~

次に、自習室のサポート体制についてお伺いできますでしょうか。

吉原先生本校は6時が完全下校になっていますので、放課後から6時までは自習室を使っていいということになっています。ただ、中学生なので誰が使用しているのかを把握するために、職員室に「自習室利用カード」がありまして、そこに名前を書くと先生が判子を押し、掲示板に貼る。帰る時はそれを剥がして帰るといった管理をしています。

これは誰でも使用可能ということなんでしょうか?

吉原先生そうです。結構テスト前だとみんな利用してくれていますね。

結構集中できる環境になっているということなんですね。

齊藤先生自習室があるのが教室のフロアとは別になっていまして、図書室が隣にある場所になりますので、みんな静かに真面目に自習をしているのを見ますね。

吉原先生特に高校3年生も同じ自習室を使っていますので、中学生も必然的に静かに自習をしてくれています。

家で勉強すると誘惑が多いですし、落ち着いて勉強ができる環境があるのは貴重ですよね。

~カウンセリングのサポート体制について~

次に、カウンセリングのサポート体制についてお伺いできますか?

吉原先生本校は中高一貫校で、中学に週2日、高校に週2日でカウンセラーがきてくれています。形式上はそうなっていますが、基本的には中高分け隔てなく聞いていただいているという体制になります。また、来年度(2025年度)からは基本的に週5日でスクールカウンセラーがいる体制が整う予定です。

では日数が増えるということなんですね。

吉原先生そうですね。週4日が中学に週2日、高校に週3日の合計週5日になります。

より良い環境が整って行くということなんですね。

吉原先生そうですね。市教委の動きもありますので、横浜市教委が今カウンセラーを増員しておりますので、そこの体制もあるので本校でもカウンセラーを常駐するという流れになっています。

~学校への通いやすさは?~

次に、御校への通学面についてお伺いできればと思います。

齊藤先生中学生なので、朝早く起きるのが大変というのと、電車通学が嫌だなという気持ちはあると思うんですけど、基本的にはあんまりそういう声は聞きません。個人的な感想としては、駅から近いので雨が降っていても道が平坦ですので、走ればすぐに学校に着けるところはいいところですね。

そうですよね。

齊藤先生鶴見駅まで歩いて帰ってもいいし、鶴見線に乗って帰ってもいい。友達と一緒に帰る方法がいっぱいあるのは楽しそうだなと思いますね。

鶴見駅からはどのくらいで来られるんでしょうか?

齊藤先生歩いて20分くらいですね。生徒を見ていると、「今日どうする?歩いて帰る?」という声も聞かれるので。「じゃあ、鶴見まで歩いて帰る?」という会話も聞かれます。

吉原先生車通りも少ないので、みんなのんびり友達とおしゃべりしながら歩いています。

この年代の子たちは友達といろんなものを見ながら帰るというのはとても楽しいですよね。エリア的にはどこから通ってくる生徒が多いんでしょうか?

吉原先生鶴見区が一番多いです。ですが、青葉区や都筑区などの北部方面の生徒と、京急線を使って金沢区などからも通っている生徒がいます。本校の場合は市内が学区になりますので、みんなそんなに遠くないという感じですね。高校になると県内学区になりますので、箱根とか湯河原から通う生徒もいます。

それではそんなに電車の乗り換えも多くなく通って来られるということなんですね。

入試についても聞いてきました!

~適性検査及び入学後の学習に向けてどんな勉強をすればいいの?~

次に適性検査についてもお伺いします。受検生は受検に向けてどんな準備をすればいいのでしょうか?

吉原先生本校は適性検査ですので、小学校の勉強をしっかりやってくださいとお伝えしています。それと自分が興味を持ったことについてとことん突き詰める、「なぜだろう?」「なんでだろう?」という発想を忘れないようにしてほしい。あとは、本校の過去問を解くこと。この3点をお伝えしています。

過去問をやって御校の特徴を掴んでもらうんですね。

吉原先生そうですね。HPにアップされていますのでぜひ取り組んでみてください。

入学後の学習に向けての準備はいかがでしょうか?

吉原先生先日も新入者保護者説明会でもお伝えしましたが、入学後にきちんと本校で鍛えますので、ご心配なさらずに入ってきてください。本校は7時限目まであり、通学も電車通学で疲れてしまう生徒もいます。そういう生徒も含め入ってからサポート致しますので、安心して自分の好きなことを突き詰めてください。

入学前に「自分はこういうことが好きなんです!」ということを先生にお伝えできる機会などはあるんでしょうか?

吉原先生特にないですが、学校説明会の時などに「この子はこういうことが好きなんです!」とお伝えしてくれる生徒や保護者はいますね。

学校説明会とかでの会話の方が多いということなんですね。御校に入るためには「絶対科学が好きじゃなきゃダメ!」ということではないと思いますが、そのあたりはいかがですか?

吉原先生理系でも文系でも、とにかく自分の好きがあって研究したいという意思を持っていれば問題ありません。その子の「好き」があれば本校はとても楽しい学校になると思いますね。

お話聞く前の印象だと「科学」というのがどうしても前面に出てきがちですが、文系でもいいとお聞きできてだいぶ印象が変わりました。

吉原先生この前も市の読書画コンクールで市長賞…最優秀賞になるんですが、それを獲った子がいたり。日経STOCKリーグの中学部門の敢闘賞で3位に入った子もいます。文系でも頑張っている生徒は沢山いますよ。

~適性検査及び入学後の学校生活のサポートに向けて保護者が準備することは?~

次に保護者の方に向けて、入学後の学校生活のサポートについて準備することはありますでしょうか?

吉原先生新入者保護者説明会では、「子供の話を聞いてほしい」とお伝えしています。本校は結構算数を得意としている子が集まってきやすいので、挫折感を持ってしまう子もいたりします。ですので、保護者の方がお子さんの話を聞いてあげてください。親の意見をいうのではなく、ただひたすらに話を聞いて、頷いて、想いを持って聞いてあげてください。そしてお子さんが本校を体験して、「行きたい!」といったら受検をさせてあげてください。

齊藤先生現場からは、子供の「好き」を追求させてあげてほしいということと、無限の可能性を信じて見守りながら、いつでも受け止めてあげてほしいです。何かあった時に生徒が一番に頼るのは、学校ではなくてやはり親御さんですので、お子さんを包み込んであげてください。

吉原先生特に本校の場合は、本当に愛情たっぷりに育てられた生徒が多いと感じています。だからこそお子さんの力を信じて見守ってあげてほしいですね。

~受験生へのメッセージ~

最後に受検生へのメッセージをお願いします。

吉原先生ぜひ自分の「好き」を追求してほしいなと思います。本校に足を運んでいただき、「この学校居心地がいいな」という風に思ったら、受検をして下さい。先輩含め、「好き」が尖った生徒が待っていますので、「我こそは!」と思う方は入学をお待ちしています。

学校の特色

授業

先端科学技術を活用しながら、世界で幅広く活躍する人間を育成する

部活動

天文部にロボット探究部。他にはないユニークな部活があるのも魅力のひとつです!

~部活動について聞いてきました!~

部活動についてもお聞きしたいと思います。御校での特徴的な部活などがあれば教えてください。

吉原先生本校は2つ特徴的な部活があります。「天文部」と「ロボット探究部」になります。天文部は部員が一番多い部ですが、本校には天体観測ドームがありまして、徹夜観測などもやっています。

「天文部」ってあまり聞きませんが、都会でも星は見えるのでしょうか?

吉原先生それこそニュースになるような流星群が来る時は、だいたい徹夜観測をしています。

なかなか学校にちゃんとした施設があって、それを経験できる機会は少ないと思います。

吉原先生そうですよね。たまに土曜日に朝早く出勤すると生徒とすれ違う時があるんです。「何をしているのですか?」と聞くと、「徹夜観測です…」という状況になりますね。

びっくりしますね。まだ学校を開けていないのに生徒が校舎内にいるということになると。

吉原先生そうですね。そういう部分では特徴的かなと思います。あと、もう一つのロボット探究部は、いわゆる「レゴロボット」の大会で世界大会などに何度か出場しています。天文部とロボット探究部はいずれも理系の部活です。

研究を突き詰められている御校ですから、理系の部活が活発に活動しているのは納得できますね。

学校行事

3日間で6000人もの来場者が訪れる蒼煌祭には、横浜サイエンスフロンティアの魅力が詰まっています!

~学校行事についても聞いてみました!~

学校行事についてもお聞かせいただけますか?

吉原先生蒼煌祭(文化祭)と体育祭は中学・高校の合同で行っています。体育祭に関しては、本校の体育祭らしく、「サイエンス体操」というものがあります。これは本校の一期生か二期生が作った体操で、特徴的ではないでしょうか。

それはどういう体操なのですか?

吉原先生「駒込ピペットを持つ手で~」とか、「星を見る手に~」というように、体を伸ばす際に科学の実験器具の名前を取り入れた体操になっています。

面白いですね!

吉原先生蒼煌祭については、保護者・生徒・一般の方の来校が本当に多いです。今年(2024年度)は事前申し込みで制限をしましたが、約6000人ほど来ていただきました。以前は1万人を超えていました。具体的な内容としては、先ほどの天文部やロボット探究部の発表に加えて、「数学物理部」が毎年ピタゴラスイッチを作って盛り上がっています。あとは中学校でいえば、サイエンススタディズの発表や合唱祭も行います。

齊藤先生蒼煌祭は本当に大盛り上がりで、生徒も自分の研究を全然知らない方に向けてアピールしながら発表する場になります。みんな生き生きと発表していますが、初めは「先生、怖いです…」と緊張してしまう子もたくさんいます。「大丈夫だから行ってきなさい!」と背中を押すと、だんだん慣れてきますね。終わる頃には「結構言えました!」とドヤ顔ができたりしますよ。

可愛いですね。

齊藤先生中学1年生は学校紹介を蒼煌祭でやりました。本校の生徒は言いたいことが多くて、基本的には誰にでも思いを伝えに行けるんです。それに小学生にも問題を作って解かせたりします。生き生きとしている様子が蒼煌祭で見られるので、教員側もとても楽しいです。夏休みも準備で忙しいですが、最終的には「やってきてよかったね」と笑い合う姿を見ることができます。

子供達が生き生きしているのが一番いいですね。

吉原先生今のお話にあったように、中1の子が蒼煌祭で小学生に話しかけたり、問題を出したりするのは、私たち教員が話すよりも説得力があります。小学生も喜んでくれているので、本当によかったと感じています。

御校はいろいろな研究をしているので、訪れる方も飽きないのではないでしょうか。人数を制限しているといっても、かなり多くの人が来校している印象です。

吉原先生そうですね。3日間で6000人ですが、1万人を超えた時は外も暑かったりして大変でしたので、この人数がちょうどいいと感じます。

それだけ注目されるだけの面白さがあるということだと思いますが、来場者の興味をそそるようなものがあるのでしょうか?

吉原先生本校には科学技術顧問という企業がついていまして、その企業が展示ブースを出して遊べるコーナーを用意してくれるのも、本校ならではの特徴だと思います。企業が学校行事でここまでやってくれるのはなかなかないことです。

一つのアトラクションのようなスペースになっているのですね。

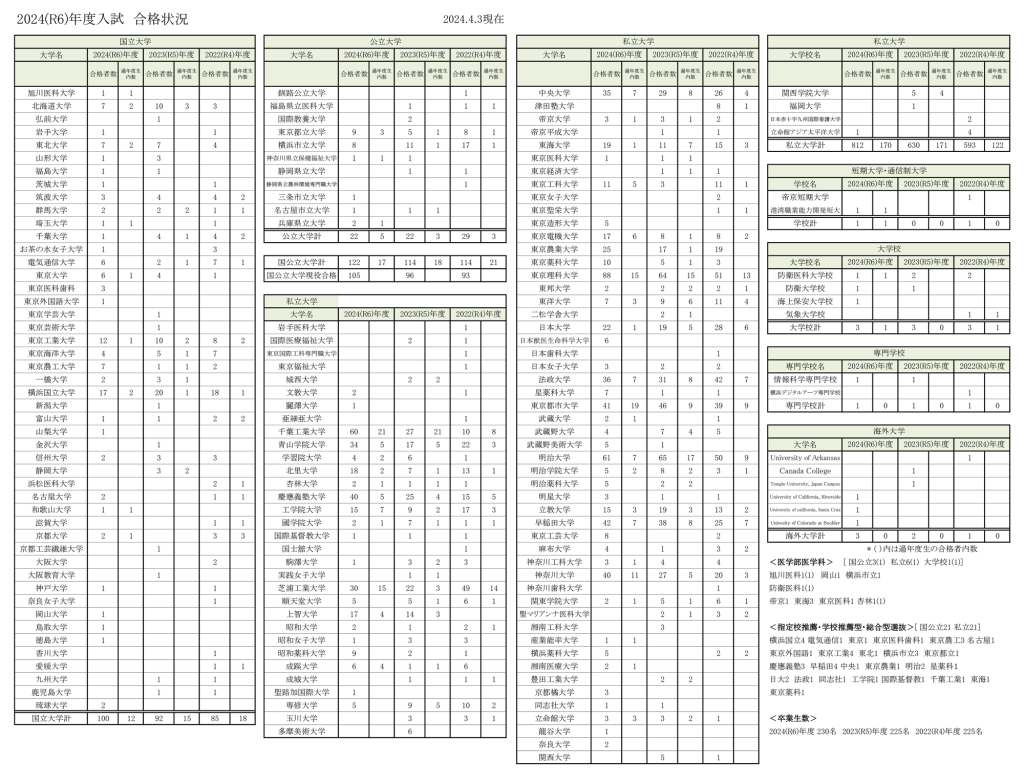

合格実績

基本情報

| 住所 | 〒230-0046 神奈川県横浜市鶴見区小野町6 |

|---|---|

| 電話番号 | 045-511-3654 |

| FAX | 045-506-3680 |

| 公式HP | https://www.hoshinogakuen.ed.jp/ |

アクセスマップ

交通アクセス案内

■鶴見小野駅/JR鶴見線/徒歩3分