イベント日程

注目ポイント!

成立学園が掲げる教育は、好奇心に基づく自己探究型の学びで、幅広い教養と発信の育成に繋がります。

インタビュー

~田嶋先生にインタビューをしました!~

~田嶋先生プロフィール~

インタビューにご協力いただいた先生

田嶋 史博

入試広報部長 教諭 地歴公民科

本日は成立学園中学校にお邪魔しています。今日は田嶋先生に成立学園のお話を伺っていきたいと思います!

田嶋先生よろしくお願いします。

先生は入試広報部長としてお仕事をされているとのことですが、いかがでしょうか?

田嶋先生そうですね。併せて社会科を担当しており、今は高校3年生の担任もしています。

高校3年生の担任ですか。担任業務はいつから務めていらっしゃるんですか?

田嶋先生今の生徒たちは高校3年生になってから務めています。

今年からなのですね。クラスが編成されてからということになりますか?

田嶋先生そうです。もともと、成立学園に来てから10年目くらいになりますが、担任業務はずっとやっています。

そうなのですね。長年お勤めですので、学校内のことは熟知されているとお見受けしました。

田嶋先生私学の良さというのは、学校に長く勤められるところだと思っています。本校に入って来てくれる生徒は、やはり似ている生徒も多くいます。そのため、過去の経験を活かしやすいですし、うまくいかなかった時は次年度に改善しようという動きもできます。

そうなのですね。確かに私学さんのいいところは、先生が長く勤められていることですよね。

田嶋先生なので、卒業生たちは何度も本校に遊びに来てくれますが、先生がいないということはありません。また、受験直前になると面接練習の相手をしてくれることもあります。チーム成立というものが日頃からできていると感じます。

卒業生が面接の練習をしてくれるのですか? それは学校からお願いしなくても自主的に来てくれているのですか?

田嶋先生スタートは3年前からでしたが、もう伝統になっているようです。3年前に始めてから、「あんな先輩たちに私たちもなりたいです。だから先生、声をかけてください!」と言われまして、そこから日程を出したところ卒業生が戻って来てくれました。

どのくらいの生徒さんが参加を希望されたのですか?

田嶋先生10人くらいを想定していたのですが、今年は15人も来てくれました。かなり手助けしてくれて、私たちも嬉しく思いましたね。

先ほどおっしゃっていた、チーム成立という形がだんだん出来上がっているのですね。

田嶋先生そうです。毎年、そうやって先輩が後輩の面倒を見ていき、それを受け継いだ後輩が先輩になっていくという流れは、卒業生だけでなく在校生同士でも非常に強いと感じています。

個人的には、3年前から面接練習が始まった経緯を知りたいです。

田嶋先生入試が変わったタイミングで始まりました。今までは受験の時期がまばらだったので、教員だけで対応できていました。しかし、今の総合型選抜や学校推薦型選抜など、入試形態が変わったタイミングで受験日が重なってしまうことが増えたのです。そうすると見ることができる生徒が限られてしまいます。それはよろしくないということで、最初に一律でやってしまおうという動きになりました。

それで先輩たちが手を挙げてくれるというのは素敵だと思います。

田嶋先生そうなのです。実は本校には他校にはない【地域創生プロジェクト】という面白いプロジェクトがあります。このプログラムは希望制という話をしても、かなり多くの生徒が手を挙げてくれます。そういう意味でも比較的協力的な生徒が多いのだと感じます。

その地域創生プロジェクトというのは、どのようなものなのでしょうか?

田嶋先生今、社会がどんどん変化していく中で、中学生・高校生の目線で自分たちのアイデアが本当に通用するのかを、実際に役所の方や現場の方々にぶつけてみようというプロジェクトです。そのフィールドワークをしながら成果を発表していく取り組みになっています。

そうなのですね。そのフィールドワークはどこか地方に行くのですか?

田嶋先生3年前の入試改革に合わせて、長野県の小布施からスタートしました。現在は静岡の東伊豆や山梨県の笛吹市の芦川町にも足を運んでいます。

いろいろな場所に行くのですね。

田嶋先生当初は人が全然集まらないと思っていたのですが、驚くほど集まりました。今の3年生などは3年連続で参加している生徒もいるくらい盛況です。今年の説明会も教室が満杯になりましたよ。

意欲のある生徒さんが本当に多いのですね。「学びたい!」というパワーをすごく感じます。

~成立学園の注目ポイントを聞いてみました~

少し話が広がりましたが、ここからは御校の注目ポイントについてもお聞きしたいです。

田嶋先生本校の一番の魅力というのは『見えない学力』だと思っています。この言葉については、最適解や納得解で既に示されていますが、その答えを自ら出すためのしっかりと体験をさせてあげられることができるというのが本校の強みです。

なるほどです。

田嶋先生最終的には、中学生は特に将来やりたいことを見つけることができ、将来学び続ける足腰を鍛えることを目的としています。やりたいことを見つけて、それを学ぶための最高峰の大学を目指す際に、「大学を選ぶ」のではなく「学部を選ぶ」という選択をしっかりとさせているのです。

普通の感覚とは逆の発想ですね。

田嶋先生本校の特徴は、「アース・プロジェクト」です。これは、先ほどの地域創生プロジェクトや文化祭や体育祭、部活動、そして「ナショナル ジオグラフィック」を使った取り組みなど、本校における多彩な取り組み全部を指すものです。体験に基づいて自分たちが見てきたものや触れてきたものから、「これをやりたい」「あれをやりたい」と興味を連動させていきます。最終的にそれらを研究し続けられる学部を選ぶのですが、その学べる環境がある大学だからこそ行くという考え方です。この先生の下で研究したいという声も生徒からよく上がりますね。

とても可能性が広がる選択の仕方だと思います。

田嶋先生今は「多様性」という言葉が当たり前に使われる時代で、大学の学部だけを見ても数多くの選択肢があります。昔は文学部に行くと就職が難しいなどと言われていましたが、今は文理融合の学科も出てきています。

そうですね。

田嶋先生ネーミングが難しい学部や学科が増えている中で、生徒たちがきちんと中身を見て「この先生の下で研究したい」と言ってくれるのは嬉しいです。だからこそ、中高の大切な基礎の期間というのは、人生の中で非常に重要だと感じています。

どのようにしてそういう思考を持つ生徒を育てているのでしょうか?

田嶋先生私が思っている一番の要因は、生徒との距離感が近いというところです。生徒の目線になることもあれば、生徒の目線を引き上げることもできるので、可能性を広げられるのが本校の先生たちのパワーだと思います。

そうなのですね。

田嶋先生昔は一般受験がメインで、勉強ができるかできないかがすべての判断基準でした。しかし、今は勉強ができる生徒の中にも表現力の高い生徒がいたり、逆にあまり勉強が得意でない生徒の中にもプレゼンが上手な生徒がいたりします。そうした生徒を大学側も受け入れるようになりましたし、本校でもその生徒の良いところを見つけてあげられるようにしています。

とても大事ですね。昔は偏差値やテストの結果ですべてが決まっていたイメージがあります。

田嶋先生そうなのです。しかし今は良いところを見るようになっているからこそ、本校でもその生徒が伸びる可能性がある部分を拾い上げることが大事だと考えています。

今は探究活動の成果で大学に入ることも珍しくありませんから、中高でやってきたことを大学でも続けられる環境があるというのは、すごく温かいと感じます。

~校内完結型。文武両立を体現する~

ほかにも何か注目ポイントはありますか?

田嶋先生校内完結型の文武両立というのは、本校の特徴の一つだと思います。

文武両道はよく聞きますが、文武両立ですか?

田嶋先生そうです。まずは、きちんと両立させることを目標としています。実は本校には、放課後になると移動時間0分の学習環境を用意しています。

移動時間0分ですか?

田嶋先生予備校などに通うと移動時間が発生しますが、放課後に本校で予備校に近いものが“出現”するのです。

“出現”するのですね。

田嶋先生はい。STSCと呼んでいまして、平日であれば21時まで、日曜・祝日ならば18時まで、ほぼ毎日開いています。

すごいシステムですね。

田嶋先生例えば18時に部活が終わるとしたら、その後STSCに入って宿題や小テストなどの勉強をすることができます。STSCには、そこに勤めている社員や卒業生のチューターがいたり、私たち教員もいますので、自由に質問できるのです。わからないことをそのままにしないで、きちんと見直してから家に帰ってもらえます。これを校内完結型としているのが本校の魅力だと思います。

とても魅力的なシステムですね。これは自習室とは違うものなのですよね?

田嶋先生はい。まったく別です。ただ勉強をするための自習室ではなく、学習を進めていくための環境を整えています。先生たちへの質問がしやすいほか、マスターテストも用意しています。

マスターテストとはどういったものでしょうか?

田嶋先生50段階ほどのテストがあり、その段階をクリアしていくとテキストの範囲がきちんと終わる仕組みになっています。

STSCを利用する生徒さんは、何を求めて利用しているのでしょうか?

田嶋先生一つは部活を休まないで活動できる点が大きいです。また、生徒の生活リズムを教員側がきちんと把握できるので、今その生徒にどんなアドバイスが必要なのかを見極めやすいとも言えます。

確かに先生方が生徒のことをしっかり把握できるというのは心強いですね。

田嶋先生そうなのです。例えば相談がある生徒が来た時に「1時間後には対応できる」という状況なら、「その1時間はSTSCで勉強して、1時間後に先生のところに行きます」という形が取れます。それくらいSTSCは私たちにとって当たり前の場所になっています。その学習環境が大学受験の成果にも繋がっているように思います。

その環境を提供することはなかなか大変だと思いますが、文武両立を体現しているのですね。ちなみに、STSCはいつからあるシステムなのですか?

田嶋先生働き方改革の流れの中でスタートしました。もともと自習室はあったのですが、私たち教員が日曜・祝日も含めて解放していました。しかし働き方改革で、先生たちもきちんと休まなければなりません。そうすると自習室を開けられなくなる。結果、生徒たちは勉強ができません。

負のループですね。

田嶋先生そうなのです。そこで、STSCを作ったのが始まりです。もう7年くらい経っていますね。

新しいシステムを導入するのは大変だったのではないでしょうか?

田嶋先生私たちもSTSCができた当初はどう活用すればよいか手探りでしたが、生徒たちの受け入れがとても早かったのです。それに引っ張られる形で、今の体制があるのだと思います。

なるほど。自習室だけだった頃と比べて、生徒さんの利用状況や学習の進捗などは変わりましたか?

田嶋先生もともと利用する生徒はいたのですが、自習室だと本当に「場所を使うだけ」になりがちでした。いつ来ていつ帰ったか、勉強の進捗はどうかなどがわからなかったのです。しかし今は進捗管理ができるようになり、生徒も効率良く利用している印象です。

そうなのですね。

田嶋先生はい。こちらからの声掛けもしやすくなりました。普段STSCに通っている生徒が2~3日続けて来ない場合などは、「何かあった?」と気にかけられます。我々教員側の視点もティーチングだけでなく、コーチング的になったと感じています。

見ているだけではなく、しっかり指導もできるのですね。

田嶋先生そうです。そして数字としても把握できるので、お互いに足りていないところや順調な部分を確認し合えるのは大きなメリットです。

~どういった生徒が成立学園中学校には合っている?~

ここからは少し趣向を変えて、基本的なお話も聞いていきたいです。そもそもどんな生徒さんが御校に合っていると思われますか?

田嶋先生もちろん、きれいな五角形が揃ったような生徒も、本校で伸ばすことができると思います。しかし、例えば好きなものに対してこだわりをちゃんと持っている生徒は合っていると感じます。理科の図鑑をずっと眺めていられるなど、何かに夢中になれる時間を持っている生徒というのは強いですね。

なるほど。好きなことに打ち込める力がある生徒は伸びやすそうです。

田嶋先生私も先輩方からよく教えていただいたのですが、生徒たちにはいろいろなタイプがいて、成熟のタイミングも違います。早く伸びる生徒もいれば、大器晩成の生徒もいる。どういう生徒であっても対応できる学校作りを心がけることが大事だと思っています。ですから、正直どんな生徒でも本校には向いていると思います。

そうなのですね。それに加えて、何か一つでも夢中になれるものがあると、より良いというわけですね。

田嶋先生はい。興味を持てるフックがある生徒は、そこに掛かると一気に成長する可能性があります。

自分の好きなものがまだわからなくても、入学してから見つけられる可能性があるのは良いですね。

~学習面のサポート体制について~

次に学習面のサポートについて伺います。先ほどSTSCのお話が出ましたが、それ以外に何かありますか?

田嶋先生コーチングという面でいうと、本校は面談の回数を年間最低5回行っています。

年5回も面談があるのですか!?

田嶋先生はい。あくまで最低5回で、生徒の様子に合わせて随時行っています。

生徒さんの希望や様子に応じてコミュニケーションをとるのですね。

田嶋先生そうです。先ほどのSTSCが軸になりますが、中学生は特に面談回数が多いです。その面談で得意分野の話が上がれば先取りをさせたり、出遅れている生徒がいれば遡ってサポートしたりすることができます。

本当に手厚い体制ですね。

田嶋先生また、部活は部活の時間、勉強は勉強の時間と住み分けをしっかりさせられるのも本校なりのサポートだと感じています。

先ほどの文武両立という理念がここでも生きているのですね。

田嶋先生部活の顧問も勉強面を含めて気にかけています。部活が終わったあとに顧問が「テストどうだった?」とか「悩み事はある?」など声をかけるのです。

先生方が生徒の状況を共有できるシステムがあるから、顧問の先生でも的を射たアドバイスができるのですね。

田嶋先生そうですね。逆に顧問から担任へ情報が渡ることもあります。それを基に担任が生徒と話をしたり、生徒が直接担任に相談したりします。職員室内のコミュニケーションはかなり活発です。

生徒さんが職員室によく来るイメージでしょうか?

田嶋先生本当にたくさん来ます。

面談も多いなら、先生と話すことへのハードルが低いのですね。私は面談と聞くと、つい身構えてしまいます。

田嶋先生普通はそうだと思います。悪い成績を指摘されるかもとか、いろいろ考えてしまいますよね。

そうなのです。

田嶋先生しかし本校では、テストの結果が悪くなる前にサポートするのが面談の力です。

それは手厚いですね。

田嶋先生私たちはあまり「面倒見の良さ」を声高にアピールしているわけではありません。成立学園に入ってくれた生徒を、3年間または6年間かけて育てていくのは当然のことだと考えているのです。体や頭脳の成長はもちろん、心の成長もしっかりさせて、保護者の方にお戻しする。これを常日頃から意識しています。

素敵だと思います。

~カウンセリングのサポート体制について~

次に、カウンセリングのサポート体制について教えてください。

田嶋先生保健室の隣にカウンセリングルームがあり、スクールカウンセラーが週3回常駐しています。

カウンセラーさんは週3回いらっしゃるのですね。

田嶋先生はい。生徒だけでなく保護者の方も、保健室を通して予約すればお話しできます。もし生徒が「これは担任には言わないで」と言った場合は、カウンセラーのところで止まりますし、「うまく伝えられないから担任に伝えてほしい」ということであれば、きちんと担任に伝わるシステムです。

そこでまた先ほどの面談につながるのですね。組織の連携が取れていると感じます。

田嶋先生そうです。また、中学生は入学時に必ずスクールカウンセラーと面談をします。

ではそこで生徒さんのタイプなどを把握するのですね。

田嶋先生専門家の目線で見てもらえるのは思春期の生徒たちにとっても安心材料でしょうし、保護者の方にとっても心強いはずです。

~学校への通いやすさは?~

御校への通いやすさはいかがでしょうか?

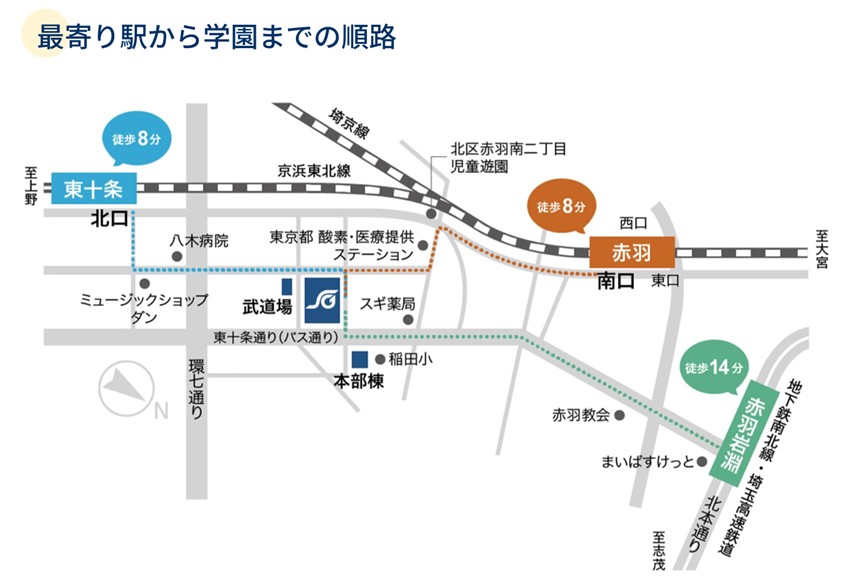

田嶋先生赤羽駅、東十条駅から歩いて8分で、しかもほぼ一本道なので通いやすいです。保護者や受験生からも「住宅街を通るので安心ですね」と言われます。

私も東十条駅から来ましたが、人通りが多く安心できる商店街がありました。

田嶋先生そうなのです。赤羽というと飲み屋が多いイメージもありますが、本校はもう少し奥にある住宅街に位置しています。落ち着いた雰囲気もありますし、東十条駅方面の商店街を通る場合は車の交通量も比較的少ないので、安全だと思います。あとは京浜東北線や埼京線が通っている赤羽駅を使う生徒も多いですし、自転車通学の生徒もいます。通い方はさまざまです。

駅から近く、道もわかりやすいので安心です。

入試についてもお伺いしてみました!

~成立学園中学校に合格するためにどんな準備をすればいいの?~

ここからは入試について伺います。受験生はどんな準備をすれば良いのでしょうか?

田嶋先生まずは小学校で身につける基礎学力をしっかり押さえておいてほしいです。本校は「自分なりにはこう考えている」という、日頃からの思考を大事にしますので、答案でも何かしら自分の考えを書く習慣をつけてほしいと思います。

なるほど。白紙ではなく、自分の思いを表現できるようにしておくのですね。

田嶋先生応用問題もありますが、小問集合や一行問題のような基礎的な部分をしっかり抑えたうえで、思考力を問う問題があります。その思考力の部分は日頃からの姿勢が問われると思います。

御校の「見えない学力」という考え方にも通じますね。自分の興味があるものを、なぜ好きかを考えるなど、思考を日頃から深めておく必要があるのですね。

田嶋先生そうです。まとめると、2科・4科の基礎をきちんと固めたうえで、思考力の問題にも取り組む。過去問を通じて、出題の傾向や解答のアプローチ方法に慣れることが重要です。本校では途中式や解答の過程を見ていますので、ユニークな考え方やアプローチがあれば加点する場合もあります。

単に正誤だけでなく、思考プロセスも評価してくれるのは嬉しいですね。

~受験生の保護者はどんな準備をしたらいいの?~

受験生本人だけでなく、保護者さんが入試までにどんな準備をしたら良いでしょうか?

田嶋先生私自身も中学受験を経験したのですが、当時の両親が勉強しているときも結果が出たときも含めて見守ってくれたことが大きかったと感じています。

それはお子さんにとっても安心できそうですね。

田嶋先生そう思います。もちろん模試の成績を見て一喜一憂することはあると思いますが、それも含めて「この子に合う学校はどこか」を一緒に考えていただきたいです。そして、その学校に向かって最後まで諦めず粘り強く勉強してほしいと思います。

学校をしっかり見たうえで勉強すると、モチベーションも違ってきそうです。

田嶋先生そうなのです。そのためにも、ぜひ本校に足を運んで個別相談でいろいろなお話を聞いていただければと思います。

~受験生へのメッセージ~

最後に、受験生へのメッセージをお願いします。

田嶋先生中高問わずよくお話しするのは、「ここでいいや」ではなく「ここがいい!」という学校を選んでほしいということです。3年間または6年間通う学校選びはとても重要です。行きたい学校が決まると、そこへ向けた勉強を一つひとつ丁寧に、粘り強く頑張れると思います。中学生活や高校生活を想像して、ぜひワクワクしながら勉強してほしいです。

学校の特色

授業

学校行事

生徒が中心となり作り上げる学校行事

~大きなチャレンジ!夏フェス開催!~

御校での学校行事について何か特徴的なことはありますでしょうか?

田嶋先生体育祭などは生徒の手作りですので、一番盛り上がると感じています。

体育祭は学校ならではの行事というイメージがあります。

田嶋先生そうですね。実行委員会を中心に学年ごとにリレーなどもやりますので、結構盛り上がっていますね。

すごく活気がありそうですね!

田嶋先生あと特徴的といえば、今年は一つのチャレンジとして『夏フェス』というのを行いました。

夏フェスですか?

田嶋先生はい。8月の文化祭の【祭り】の部分を8月にやって、文化の部分を9月にやるという分け方にしました。そうすると、8月はとにかくお祭りで、神輿や盆踊り、縁日もあります。本当に夏祭りというコンセプトです。

すごく楽しそうですね!

田嶋先生そのうえで、9月は【文化】の部分を中心に、発表などをやっていくというふうに分けたというのが、大きなチャレンジでした。

どうして、お祭りと文化の部分を分けようと思ったのですか?

田嶋先生やはり生徒たちのエネルギーが強いということが一つあります。今までの文化祭は祭りか文化のどちらかに偏ってしまうという状況にありました。だったら1日ずつ分けて作ってしまえば、生徒たちももっとエネルギーをかけられるのではないかということで、祭りと文化を分けることにしたのです。・

そのアイディアは先生方から出たのか、それとも生徒さんから出たのか、どちらなのでしょうか?

田嶋先生どちらだったか忘れてしまいましたが、自然と先生と生徒が一緒になって活動していったという感じがしますね。

普段から面談が当たり前のように行われている御校ですから、おそらく普段の会話からアイディアが出てきたのではないかと想像しています。

田嶋先生そうですね。そういうイベントなどを生徒が「もっとやりたい!」という声を上げ、それを教員側が叶えるように動いていったという気がしますね。

でも文化祭を分けるとなると工数がかかりますよね。ちょっと嫌な言い方をすれば、すごくそうなのですよね。それを「やろう!」というふうにできるのはなぜなのでしょうか?

田嶋先生生徒もそうですが、先生方にもすごくパワーがあるのです。それが一番大事だったのではないかと思います。今年が初めてのチャレンジで、もちろんシステム的な話などはありましたが、途中で「あれ?エネルギーが足りなくなってしまったのですか?」ということは1回もありませんでした。

それはすごいことですね!

田嶋先生はい。生徒を含め、みんな最後まで熱量高く取り組めました。教員はもちろん、生徒側もこの体制を当たり前のように受け入れていたのです。

では、来年以降も継続をしていきたいということなのでしょうか?

田嶋先生はい、新しい伝統として継続していきます。

そうですか。それは楽しみですね。

部活動

『文武両立』をモットーに学校生活を充実させる部活動!

~部活動について田嶋先生に聞いてみました!~

御校の部活についてお伺いしたいのですが、文武両立を掲げているとのことです。何か他校とは違う特徴などはありますでしょうか?

田嶋先生本校は部活動を高校生と中学生が一緒に活動しています。普通は高校と中学を分けて活動すると思います。先ほども卒業生が面接練習をしてくれると申し上げましたが、それは卒業した生徒に限らず、在校している生徒間でも面倒見の良さを強く感じます。

クラブチームのような感じですね。中高一緒というのはあまり聞かないので、先輩後輩の縦の関係もしっかり学べそうですね。

田嶋先生そうですよね。しかも5学年違うということは価値観も全然違うと思いますので、在校生たちはとても良い経験をしてくれているのではないかと思います。

そうなのですね!

田嶋先生あとは、いろいろな特徴を持つ部があります。説明会でよくお話しするのは、総合格闘技部があったり、ゴルフ部があるということです。あと吹奏楽部は自衛隊とコラボをすることがあり、王子にある北とぴあで演奏したりもします。

総合格闘技部ですか。あまり聞かない部活ですね。

田嶋先生そうなのです。この前ホームページに掲載したばかりですが、総合格闘技部の部員がアマチュアの大会で一生懸命がんばっています。

中高体連には登録がない分野だと思いますが、一般の大会に出場しているのですね。

田嶋先生そうですね。部活として取り組んでいる学校はあまりないかと思います。

今お話を聞いただけでも、かなりユニークな活動をしている部が多いのですね。

田嶋先生そうなのです。あとは、新日本芸能同好会と言われる新しい芸能を取り入れる部がありまして、そこではかるたや茶道、琴を部活動として行っているクラブもあります。

同好会で日本の文化に触れられるというのは素敵ですね。

田嶋先生あと特徴的な部活動としては、マルチメディア部にeスポーツ班があったり、この前は宇宙研究部が長野県の野辺山に星の観測に行っていました。

さすが、文武両立を掲げている御校ならではですね。これだけたくさんの部活があれば、自分の興味のあることを部活でも探せそうです。

~インタビューを終えて~

終始優しい語り口調で成立学園を紹介してくださる中に、生徒に対する情熱と愛情を感じることができました。見えない学力や思考力を鍛える教育、そして文武両立。どれを取っても、この先の人生を生き抜くための力が成立学園の教育には含まれていると感じます。

合格実績

基本情報

| 住所 | 〒114-0001 東京都北区東十条6丁目9-13 |

|---|---|

| 電話番号 | 03-3902-5494 |

| 公式HP | https://www.seiritsu.ac.jp/ |

アクセスマップ

交通アクセス案内

■赤羽駅/JR京浜線・京浜東北線/南口徒歩8分

■東十条駅/JR京浜東北線/北口徒歩8分

■赤羽岩淵駅/地下鉄南北線・埼玉高速鉄道/徒歩14分